Expertise in Baukompetenz

Das Baukompetenzzentrum bündelt die interdisziplinären Expertisen und Forschungsaktivitäten im Bereich Bau an unserer Hochschule. In einer zunehmend komplexen und nachhaltigkeitsorientierten Bauwelt ist fundiertes Fachwissen in verschiedenen Disziplinen entscheidend. Unser Zentrum vereint wissenschaftliche und praxisnahe Kompetenzen aus Architektur, Bauingenieurwesen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Baustoffkunde und vielen weiteren Bereichen.

Ziel ist es, Synergien zu schaffen, den Wissenstransfer zwischen Forschung, Lehre und Praxis zu fördern und innovative Impulse für die Bau- und Immobilienbranche zu geben. Die hier versammelten Fachgebiete spiegeln die Vielfalt und Tiefe unseres Know-hows wider – von der Planung über die Ausführung bis hin zum Betrieb und Rückbau von Bauwerken. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Expertisen in verschiedenen Fachgebieten vor:

Kontakt

Baubetrieb

Das Fachgebiet Baubetrieb beschäftigt sich mit der praktischen Umsetzung von Bauprojekten - von der Vorbereitung über die Ausführung bis zur Nachbetrachtung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Bauvorhaben effizient, wirtschaftlich und qualitätsbewusst realisiert werden können. Dabei geht es nicht nur um technische Abläufe, sondern auch um die Organisation auf der Baustelle, den Umgang mit Ressourcen und die Planung von Prozessen. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind fester Bestandteil der Lehre. Der Baubetrieb betrachtet Bauprojekte aus Sicht der ausführenden Unternehmen und vermittelt, wie planerische Vorgaben in technisch, wirtschaftlich und organisatorisch stimmige Ausführungsprozesse überführt werden. Schnittstellen zu angrenzenden Themen wie Projektmanagement oder Kostenermittlung bestehen und werden in der Lehre bewusst aufgezeigt. Die inhaltliche Vertiefung dieser Bereiche erfolgt in den jeweils zuständigen Modulen, mit denen das Fachgebiet Baubetrieb eng vernetzt ist.

Auf dieser Webseite finden Sie alles Wissenswerte über die Prozesse, Herausforderungen und Lösungen im Baubetrieb für Bauherren, Planer und alle, die im Bauwesen tätig sind.

Im Modul Baubetrieb (T3BIW9000) werden grundlegende Kompetenzen für die Vorbereitung, Durchführung und Bewertung von Bauprojekten vermittelt. Thematische Schwerpunkte sind:

- Kalkulation (Angebots- und Arbeitskalkulation)

- Terminplanung und Netzplantechnik

- Gerätekalkulation und Leistungsermittlung von Baumaschinen

- Ressourceneinsatzplanung

- Verfahrensplanung, insbesondere Schalungsplanung

- Mittellohnermittlung

Ergänzend lernen die Studierenden, wie Störungen im Bauablauf erkannt und analysiert werden. Ein erster Einblick in Lean-Methoden fördert das Verständnis für systematisches Prozessdenken. Nachhaltigkeit und Digitalisierung fließen als übergeordnete Themen in die Lehrinhalte ein und werden in den entsprechenden Modulen weiter vertieft. Die Studierenden erarbeiten sich ein strukturiertes Verständnis für Bauprozesse und ihre Steuerung. Ziel ist es, die fachliche Grundlage für Tätigkeiten in der Bauleitung und Projektabwicklung zu legen - mit besonderem Fokus auf die Sichtweise der bauausführenden Unternehmen.

Das Modul Baubetrieb (T3BIW9000) wird im vierten Semester angeboten und kombiniert Vorlesungen mit Übungen, Diskussionen und Fallstudien. Ziel ist es, den Studierenden ein vertieftes Verständnis der baubetrieblichen Praxis zu vermitteln und sie in die Lage zu versetzen, typische Herausforderungen der Bauabwicklung strukturiert zu analysieren und zu bewerten. Neben der fachlichen Vertiefung steht die Förderung von Methodenkompetenz und interdisziplinärer Zusammenarbeit im Vordergrund. Dabei werden nicht nur technische Inhalte vermittelt, sondern auch kommunikative und soziale Fähigkeiten gestärkt - insbesondere im Austausch mit angrenzenden Fachdisziplinen. Das Modul schafft eine fundierte Grundlage für weiterführende Themen im Studium und bereitet gezielt auf Aufgaben in der Bauleitung und Projektsteuerung vor.

Neben dem Modul Baubetrieb bestehen inhaltliche Schnittstellen zu Fachgebieten wie:

- Projektmanagement

- Arbeitsvorbereitung

- Baukostenplanung

- Nachhaltigkeit

- usw.

Diese Themen werden in eigenen Lehrveranstaltungen vertieft und ergänzen die Inhalte des Moduls sinnvoll.

Kontakt

Brandschutz

Brandschutz ist mehr als nur eine Vorschrift – er ist ein fundamentaler Pfeiler sicheren Bauens und Betreibens. Seine Bedeutung für die Architektur und das Bauwesen kann kaum überschätzt werden, da er Leben schützt, Sachwerte bewahrt und die Funktionsfähigkeit von Gebäuden im Brandfall sicherstellt.

Im Kern geht es beim Brandschutz darum, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern oder zumindest stark zu verzögern. Dies geschieht durch eine Kombination aus baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen. Baulich werden widerstandsfähige Materialien und Konstruktionen eingesetzt, Brandabschnitte gebildet, um die Ausbreitung zu begrenzen, und Flucht- und Rettungswege freizuhalten. Anlagentechnisch kommen Brandmeldeanlagen, Sprinklersysteme und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen zum Einsatz. Organisatorische Maßnahmen umfassen regelmäßige Brandschutzübungen, die Schulung von Personal und die Erstellung von Brandschutzordnungen.

Für Planer und Architekten bedeutet dies, Brandschutz von Anfang an in den Entwurfsprozess zu integrieren. Es ist kein nachträglich aufgesetztes Element, sondern muss integraler Bestandteil der Gebäudekonzeption sein. Dies betrifft die Materialwahl, die Grundrissgestaltung, die Anordnung von Technikräumen und die Sicherstellung barrierefreier Fluchtmöglichkeiten. Eine vorausschauende Planung vermeidet teure Nachbesserungen und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit für alle Nutzer.

Kurzum, Brandschutz ist eine Investition in die Zukunft. Er schützt nicht nur vor den unmittelbaren Gefahren eines Brandes, sondern trägt auch maßgeblich zur Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit von Bauwerken bei. Eine umfassende Brandschutzplanung ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil jedes verantwortungsvollen Bauprojekts.

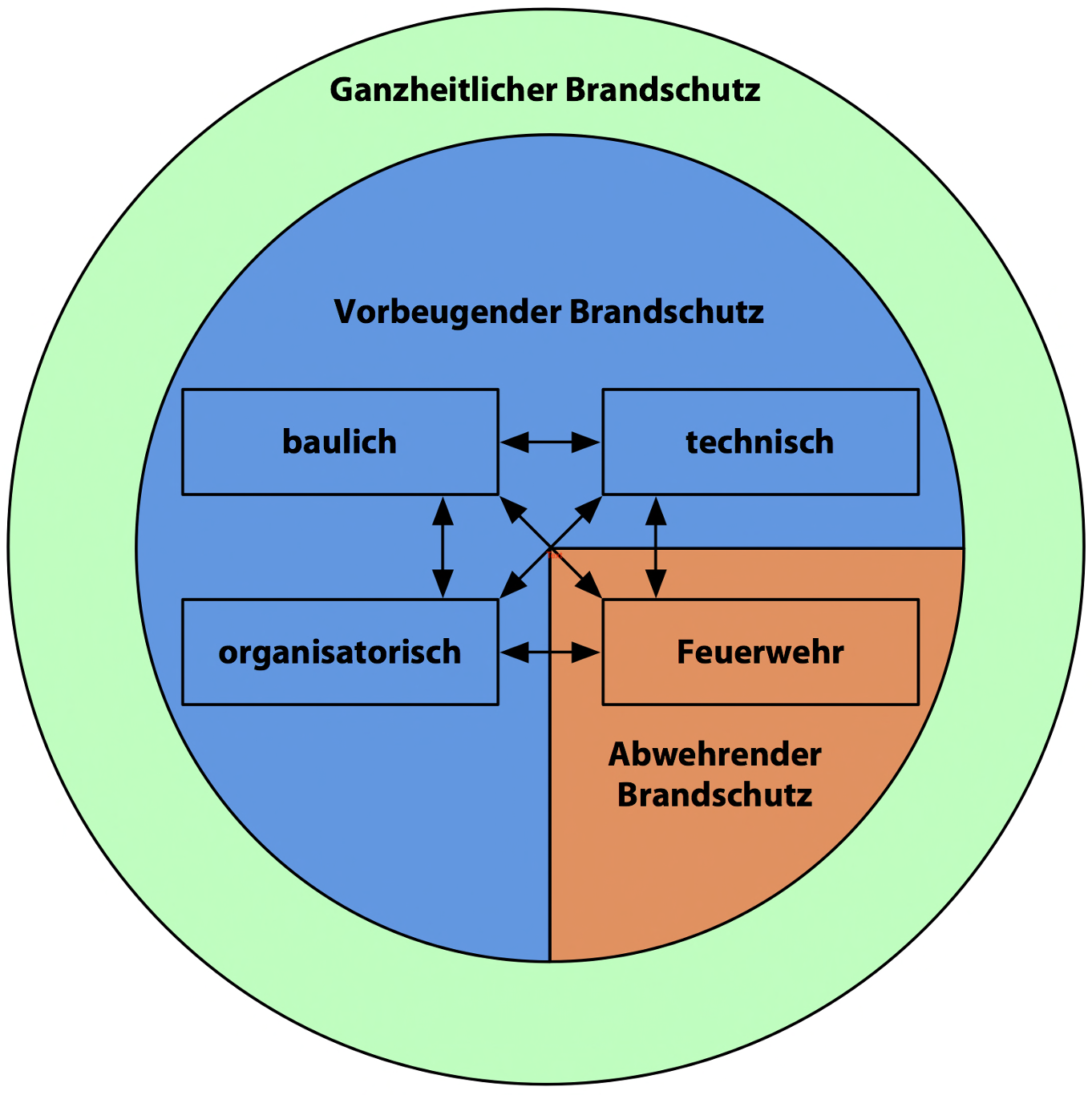

Der moderne Brandschutz ist ein komplexes Feld, das präventive und abwehrende Maßnahmen vereint, um Menschen, Umwelt und Sachwerte vor Bränden zu schützen. Er gliedert sich klassischerweise in mehrere ineinandergreifende Fachbereiche, die zusammen ein ganzheitliches Schutzkonzept ergeben. Ziel ist es, die Entstehung eines Brandes zu verhindern und im Ernstfall dessen Ausbreitung wirksam zu begrenzen sowie eine sichere Evakuierung und effektive Löscharbeiten zu ermöglichen.

Wesentliche Schwerpunkte des Brandschutzes sind:

- Baulicher Brandschutz: Auswahl von Baustoffen (Brandverhalten), Errichtung von Brandwänden und -abschnitten, Planung von Flucht- und Rettungswegen.

- Anlagentechnischer Brandschutz: Installation und Wartung von Brandschutzanlagen und Brandschutzeinrichtungen wie zum Beispiel: Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie automatischen Feuerlöschanlagen (z. B. Sprinkler).

- Organisatorischer Brandschutz: Erstellung von Brandschutzordnungen, Alarm- und Evakuierungsplänen, Bestellung und Ausbildung von Brandschutzbeauftragten und -helfern.

- Abwehrender Brandschutz: Maßnahmen der Feuerwehr, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Schaffung von Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen.

Lehre

Im Modul Technische Gebäudeausrüstung wird in einem Teilmodul Brandschutz unterrichtet.

Die Inhalte des Moduls behandeln unter anderem folgende Themen:

- Komponenten des ganzheitlichen Brandschutzes

- Bauordnungsrecht, Landesbauordnung, ausgewählte Sonderbauverordnungen, technische

- Baubestimmungen

- Brandlehre und Brandprüfungen

- Brandschutzkonzepte

- Baustoffe, Bauprodukte und Bauteile im Brandschutz

- Elemente des baulichen, anlagentechnischen, organisatorischen und des abwehrenden Brandschutzes

- Bautechnische Lösungen im Brandschutz

Aufbauend hierauf erfolgen die Vertiefungen zum Brandschutz im Rahmen des Masterstudiums am CAS in Heilbronn.

Durchführung von empirischen Analysen für die gesamte Wertschöpfungskette der Baubranche (Handwerk, Handel, Hersteller Bauprodukte)

Prof. Dr. Alexander Neumann steuert seit vielen Jahren die Durchführung von empirischen Analysen für die Baubranche als Studiengangsleiter. Weitere Details finden sich hier.

Kontakt

Kontakt

Geotechnik

Geotechnik ist die Grundlage für jedes Bauwerk. Denn wenn der Baugrund versagt oder sich anders verhält als gedacht, kann selbst die stabilste Konstruktion in Schieflage geraten und versagen. Die Geotechnik hilft dabei, zu große Setzungen zu vermeiden, Böschungen stabil zu halten, Fundamente nicht einsinken zu lassen und Dämme zu abzudichten.

Die Geotechnik umfasst die folgenden Arbeitsgebiete:

- Baugrunduntersuchungen: Analysen zur Zusammensetzung, Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds

- Gründung von Bauwerken: Planung und Berechnung von Fundamenten, um Bauwerke sicher auf verschiedenen Untergründen zu errichten

- Hangstabilität & Erdrutschprävention: Maßnahmen zur Sicherung von Hängen und Böschungen

- Spezialtiefbau: Verfahren und Maschinen zur Tiefgründung, für den Baugrubenverbau, zur tiefreichenden Bodenstabilisierung

- Tunnelbau: Bewertung des Baugrunds für sichere Tunnel- oder Schachtbauwerke

- Altlasten & Umweltschutz: Untersuchung kontaminierter Böden und deren Sanierung

- Deponie- und Dammbau: Gründung und Abdichtung von Deponien und Dämmen

Geotechnik stellt die Grundlage für viele Bau- und Infrastrukturprojekte dar und sorgt dafür, dass Erdbauwerke und Bauwerke sicher, nachhaltig und wirtschaftlich errichtet werden können.

Projekte

Geotechnikprojekte sind im Grunde alle Bau- und Infrastrukturvorhaben, bei denen der Baugrund eine entscheidende Rolle spielt. Sie reichen von kleineren Maßnahmen zur Stabilisierung eines Hangs bis hin zu großen Ingenieurbauwerken wie Tunneln, Staudämmen oder Hochhäusern.

- Baugrunduntersuchung: Klärt, ob der Boden das Bauwerk tragen kann – das Fundament jeder Planung.

- Gründung: Entwicklung sicherer Fundamente, z. B. Flachgründungen oder Pfahlgründungen bei nicht ausreichend tragfähigem Baugrund.

- Hang- und Böschungssicherung: Schutz vor ungewollten Erdbewegungen, oft durch Stützmauern oder Vernagelung.

- Tunnelbau und Untertagebau: Analyse der Baugrundverhältnisse für sichere Tunnelprofile und Abdichtungen.

- Deponie- und Dammprojekte: Geotechnik hilft bei Abdichtung, Stabilität und Umweltschutzmaßnahmen.

- Grundwasser- und Drainagesysteme: Wasserhaltung, z. B. für Tiefgeschosse oder Infrastruktur.

- Sanierung und Bodenverbesserung: Einsatz spezieller Verfahren, um instabile Böden zu stabilisieren.

- Erdbeben- und Setzungsanalysen: Ermittlung von Risiken durch natürliche Prozesse wie Erdbeben oder Bodenabsenkungen.

Lehre

Im Fachgebiet Geotechnik werden umfassende Kenntnisse in den Bereichen Bodenmechanik, Grundbau, Spezialtiefbau und Tunnelbau vermittelt. Die Studierenden erlernen den Aufbau und die Entstehung des Baugrunds. Sie lernen die verschiedenen Arten und Effekte von Wasser im Baugrund kennen. Sie erlernen Spannungen und die Folge von Spannungsänderungen im Boden. Sie lernen Festigkeitseigenschaften von Böden, Setzungen, Erddruck und Grundbruch kennen. Die Studierenden erlangen Wissen über die gängigen Untersuchungsmethoden zur Bagrunderkundungen. Sie lernen die Grundlagen von Pfahlgründungen, Stützbauwerken, Verankerungen und Verbauwänden kennen. Die Studierenden erlangen Grundwissen der wesentlichen Bauverfahren und Maschinen des Spezialtiefbaus und Tunnelbaus.

Lehrveranstaltungen im Fachgebiet Geotechnik:

- Geotechnik I

- Geotechnik II

- Spezialtiefbau

- Tunnelbau

Kontakt

Holzbau

Das Fachgebiet Holzbau ist eine praxisnahe und zukunftsorientierte Bildungseinrichtung, die sich auf die Aus- und Weiterbildung im Bereich des modernen Holzbaus spezialisiert hat. Im Mittelpunkt stehen die Vermittlung technischer, gestalterischer und nachhaltiger Kompetenzen sowie die enge Verbindung von Theorie und Praxis. Als zentraler Ansprechpartner für Studierende, Fachkräfte und Lehrende begleitet das Fachgebiet den Weg zur qualifizierten Tätigkeit im Holzbau. Darüber hinaus bringt es sich aktiv in praxisnahe Fragestellungen ein – etwa bei der Ausarbeitung konstruktiver Details oder bei der Durchführung von Machbarkeitsstudien – und steht damit auch externen Partnern beratend zur Seite.

Im Fokus des Fachgebiets Holzbau steht die umfassende Vermittlung technischer, gestalterischer und ökologischer Kompetenzen, die für eine moderne und nachhaltige Bauweise mit Holz erforderlich sind. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Befähigung der Studierenden, eigenständig, verantwortungsbewusst und praxisnah zu arbeiten. Durch die Verbindung von traditionellem Wissen mit innovativen Methoden bereitet das Fachgebiet die Lernenden darauf vor, den Baustoff Holz als vielseitiges, nachhaltiges und zukunftsfähiges Material erfolgreich in verschiedenen Bauprojekten einzusetzen.

Zu den wichtigsten Schwerpunkte gehören:

- Konstruktiver Holzbau

- Entwurf und Ausführung von Holztragwerken

- Digitale Planungsprozesse (z. B. CAD, BIM)

- Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung

- Baustellenpraxis und Projektarbeit in interdisziplinären Teams

- Handwerkliche Grundlagen und moderne Fertigungstechniken

Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis werden die Studierenden gezielt auf die Anforderungen der Baupraxis und die Herausforderungen des nachhaltigen Bauens vorbereitet.

Lehre

Die Lehrveranstaltungen im Fachgebiet Holzbau vermitteln umfassendes Wissen über den Baustoff Holz und seine Anwendung im konstruktiven Holzbau. Dabei stehen folgende Inhalte im Fokus:

- Holz als Werkstoff: Vermittlung der grundlegenden physikalischen, mechanischen und biologischen Eigenschaften von Holz, einschließlich seiner Variabilität, Dauerhaftigkeit und seines Verhaltens unter unterschiedlichen Beanspruchungen.

- Grundlagen der Bemessung: Einführung in die statischen Berechnungsverfahren zur sicheren Auslegung von Holzbauteilen unter Berücksichtigung normativer Vorgaben und materialtypischer Besonderheiten.

- Stabilitätsfälle: Analyse und Behandlung von Stabilitätsproblemen wie Knicken, Beulen und Ausknicken, die für die Tragfähigkeit von Holztragwerken entscheidend sind.

- Verbindungsmittel: Überblick über die verschiedenen Verbindungstechniken und -mittel im Holzbau, einschließlich Nägel, Schrauben, Bolzen sowie Klebe- und Metallverbindungen, mit deren Bemessung und Ausführung.

- Wärmebemessung: Berücksichtigung thermischer Einflüsse auf Holzbauteile, insbesondere in Bezug auf Brandverhalten und Wärmeschutz.

- Sonderbauteile: Planung und Bemessung spezieller Holzbauteile, die über die Standardkonstruktionen hinausgehen, beispielsweise Verbund- und Hybridbauteile.

- Zimmermannsmäßige Verbindungen: Praxisnahe Vermittlung traditioneller und moderner zimmermannsmäßiger Verbindungsarten, die eine wichtige Rolle in der handwerklichen und architektonischen Gestaltung des Holzbaus spielen.

Diese Lehrinhalte bilden die Grundlage für ein tiefgehendes Verständnis der Konstruktion und Ausführung im Holzbau und befähigen die Studierenden, anspruchsvolle Holzbauprojekte eigenständig und kompetent umzusetzen.

Kontakt

Holztechnik

Die Lehre in der Holztechnik beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Holz ab Lieferung in das Sägewerk bis hin zum Endprodukt aus dem Werkstoff Holz. Dieses kann rein aus Holz bestehen oder ein Holzverbund mit anderen Materialien sein. Typische Halbfertig- und Endprodukte sind: Bauhölzer, Furniere, Möbel, Autozierinnenteile bzw. Komponenten im Innenausbau des Automobils, Sportgeräte, Fußböden Fenster und Häuser.

Der Studiengang Holztechnik beschäftigt sich daher mit den diversen Bearbeitungsmethoden von Holz und der Fertigung von Holzteilen. Wegen der Vielfalt der Bestellmöglichkeit, bspw. bei einer Küche ist auch die Steuerung und Organisation der Fertigung wesentlicher Bestandteil der Lehre und erfordert flexibel agierende und gut ausgebildete, sowie kreative IngenieurInnen.

Wegen des weiten Betätigungsfeldes erhalten die Studierenden auch eine tiefgehende Ausbildung im betriebswirtschaftlichen Rahmen. Dazu gehört insbesondere das Kosten- und Leistungsrechnen sowie die Investitions- und Kalkulationsrechnung.

Die Fachkompetenz des Studiengangs Holztechnik ermöglicht es den Absolventen später in einem weiten Betätigungsfeld zu arbeiten. Dazu gehören z.B.

- Konstruktion, Design und Entwicklung von Interieur aber auch von kleineren maschinellen Aggregaten als ProjektIngenieurin bis hin zur Leitung der Entwicklungsabteilung

- Projektmanagement im Ladenbau bis hin zur Leitung von Bauvorhaben als Generalunternehmen

- Betreuung der Produktion als ProduktionsmangerIn oder Produktions-, bzw. BetriebsleiterIn und GeschäftsführerIn

- IngenieurInnentätigkeiten in der Anwendungstechnik von der ProjektmanagerIn bis hin zur LaborleiterIn der Anwendungstechnik und/oder der Entwicklung

- ProjektingenieurIn für das Sägewerk, die Trockenkammern und die Holzpelleterzeugung bis zum BetriebsleiterIn oder GeschäftsführerIn

- KonstruktionsIngenieurIn für Holzhäuser und Projektmanager für die Abwicklung des Bauvorhabens

Schwerpunkte

Zum Studiengang Holztechnik können verschiedene Studienrichtungen und Schwerpunkte gewähllt werden:

- Studienrichtung Holztechnik

- Schwerpunkt Möbel und Interrieur

- Schwerpunkt Hausbau, Bauelemente, Fenster

- Über Wahlfächer ist auch der Erwerb einer Qualifikation in beiden Schwerpunkten möglich.

- Studienrichtung WirtschaftsingenieurIn Holztechnik

- Studienrichtung IngenierIn für Holz- und Kunststofftechnik

Projekte

In der Holztechnik werden in jedem Jahrgang im 3. Studienjahr diverse praktische Projekte angeboten. Studierende können bei Wahl einer praktischen Studienarbeit ein Objekt alleine oder in Kleingruppen entwickeln (Entwurf, Design und Konstruktionszeichnung) und dieses dann bauen. Beispiele für Projekte:

- Inneneinrichtungsgegenstände wie z.B.

- Lampen

- Sitzgruppe mit Bibliotheksschrank

- Sitzgruppe für die Dozenten

- Digitales Spiel in Holzausführung

- Roller aus Holz zum Nachbau für eine jugendlichen Ausbildungsstätte

- Raumgestaltung für studentischen Aufenthaltsraum

Jedes Projekt verlangt eine genaue Analyse der Anforderungen und einen detaillierten Entwurf sowie sorgfältige Ausführung, um die Qualität und Effizienz und Nachhaltigkeit des Objektes sicherzustellen.

Zusätzlich fährt der Studiengang Holztechnik im 5. Semester zum Institut Universitaire Champollion in Albi nach Südfrankreich und entwickelt dort mit französischen Studierenden je Gruppe ein Objekt, dieses wird als Modell gebaut und in der Abschlussrunde präsentiert. Die Reise führt über Paris nach Albi und Lyon zurück nach Mosbach. Im Gegenzug folgen dann im selben Semester die französischen Studierenden nach Mosbach und es wird dort ein weiteres gemeinsames Projekt durchgeführt. Projektsprache: Englisch und soweit Sprachkenntnisse vorhanden Französisch und Deutsch.

Das 4. Semester nutzen die Studierenden wegen der guten Kompatibilität mit ausländischen Hochschulen, die über Erasmus Programme gefördert ein Semester im Ausland studieren wollen. Die Förderung setzt jeweils das Erreichen von bestimmten Notendurchschnitten voraus. Nähere Auskünfte erteilt das Auslandsamt der DHBW Mosbach.

Lehrveranstaltungen im Fachgebiet Holztechnik

| Kernmodule | |

| Betriebswirtschaftslehre I | T4HT1001 |

| Konstruktion Metall | T4HT1002 |

| Werkstoffkunde I Holz | T4HT1003 |

| Werkstoffkunde II Metall, Kunsstoffe | T4HT1004 |

| Elektrotechnik | T4HT1005 |

| CAD | T4HT1006 |

| Mathematik | T4HT1007 |

| Technische Mechanik I | T4HT1008 |

| Physik | T4HT1009 |

| Verfahrenstechnik I | T4HT2001 |

| Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge | T4HT2002 |

| Betriebswirtschaftslehre II | T4HT2003 |

| Kosten- und Leistungsrechnen | T4HT2004 |

| Konstruktionslehre und Entwurf Holz | T4HT2005 |

| Verfahrenstechnik II | T4HT2006 |

| Informationsverarbeitung | T4HT2007 |

| Technische Mechanik II | T4HT2008 |

| Studienarbeit I | T4_3100 |

| Studienarbeit II | T4_3101 |

| Praxisprojekt I | T4_1000 |

| Praxisprojekt II | T4_2000 |

| Praxisprojekt III | T4_3000 |

| Bachelorarbeit | T4_3300 |

| Studienrichtungsmodule - der Studienrichtungen | |

| Holztechnik | |

| Holzverwendung | T4HT1101 |

| Baukonstruktion | T4HT2101 |

| Organisation und Qualitätswesen | T4HT3201 |

| Lean- und Projektmanagement | T4HT3202 |

| Fertigungstechnik | T4HT3203 |

| Projektseminar | T4HT320X |

| Interieurdesign und Raumgestaltung | T4HT3204 |

| Holzbau-, Bauelemente und Fenster | T4HT3204 |

| Wirtschaftsingenieurwesen Holztechnik | |

| Holzverwendung | T4HT1101 |

| Baukonstruktion | T4HT2101 |

| Controlling | T4HT3301 |

| Unternehmensführung | T4HT3302 |

| Produktionssysteme und Personalmanagement | T4HT3303 |

| Baukonstruktion | T4HT3204 |

| Holz- und Kunststofftechnik | |

| Holzverwendung | T4HT1101 |

| Baukonstruktion | T4HT2101 |

| Kunststoffanalyse | T4HT3101 |

| Verarbeitung von Kunststoffen II und Kunststoffverarbeitungsmaschinen | T4HT3102 |

| Formteilkonstruktion mit Füllstudien | T4HT3103 |

| Verarbeitung von Kunststoffen | T4HT3104 |

| Wahlmodule der Studienrichtungen | |

| Wahlmodul 1 | siehe Register Wahlmodule |

| Wahlmodul 2 | siehe Register Wahlmodule |

Kontakt

Holzwirtschaft – Betriebswirtschaftliche Kompetenz für eine Branche im Wandel

Die Holzwirtschaft steht angesichts des Klimawandels, instabiler Rohstoffverfügbarkeiten und wachsender Anforderungen an Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Der Studiengang BWL-Holzwirtschaft an der DHBW Mosbach vermittelt als einziges Studienangebot im deutschsprachigen Raum, betriebswirtschaftliche Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Holz– von der Ressourcensicherung über Produktion und Handel bis hin zur Anwendung im Bauwesen.

Ein besonderer Fokus liegt mittlerweile auf dem Einsatz Künstlicher Intelligenz innerhalb der Holzbranche zur Optimierung von Lieferketten, zur Marktbeobachtung und zur Entscheidungsunterstützung. Diese digitalen Kompetenzen sind integraler Bestandteil der Lehre und fließen in reale Projekte mit Partnerunternehmen ein.

Strategische Impulse für die Holzwirtschaft von morgen

Prof. Dr. Hubert Speth leitet den Studiengang Holzwirtschaft an der DHBW Mosbach und begleitet als langjähriger Branchenkenner Unternehmen der Holzbranche bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien. Im Zentrum seiner Arbeit stehen Fragen der Ressourcensicherung unter sich verändernden klimatischen und geopolitischen Bedingungen, der Einsatz digitaler Werkzeuge – insbesondere Künstlicher Intelligenz – sowie die Transformation hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen.

Als Ambassadeur der KOALITION für HOLZBAU setzt sich Prof. Speth überregional für den klimafreundlichen Einsatz von Holz im Bauwesen ein und bringt dieses Engagement auch in Lehre, Forschung und Wissenstransfer ein. In gemeinsamen Strategieworkshops mit Unternehmen werden konkrete Handlungsperspektiven entwickelt – stets mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zukunftssicher auszurichten.

Kontakt

Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement – Ganzheitliche betriebswirtschaftliche Expertise für zirkuläre Wertschöpfungsketten

Ab 2026 bietet die DHBW Mosbach mit der neuen Studienrichtung „BWL – Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement“ ein interdisziplinäres Studienprogramm an, das erstmals die gesamte Wertschöpfungskette von der Rohstoffquelle bis zum fertigen Bauprodukt unter zirkulären und nachhaltigen Aspekten betriebswirtschaftlich betrachtet.

Das Leitungsteam vereint Expertenwissen in den Kernbereichen:

- Prof. Dr. Hubert Speth– Expertise in nachhaltiger Rohstoffwirtschaft und Kreislaufwirtschaft sowie in der strategischen Beratung von Unternehmen der Holzwirtschaft angesichts der Herausforderungen des klimabedingten Strukturwandels

- Prof. Dr. Alexander Neumann – Qualitätsmanagement, Marketing und Supply Chain Management der Wertschöpfungskette Bau mit Hersteller- Handel - Handwerk - Facility Management und Sicherheitsdienstleistern,

- Prof. Dr. Anja Kern – Controlling im Sozialwohnungsbau, Nachhaltigkeitscontrolling, Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die modular strukturierte Studienrichtung ermöglicht individuelle Schwerpunktsetzungen entlang der Wertschöpfungskette – von Ressourcenmanagement über technische Bauprozesse bis zu nachhaltigen Nutzungskonzepten. Moderne digitale Methoden, insbesondere KI und BIM, unterstützen die Analyse und Gestaltung zukunftsfähiger, nachhaltiger Geschäftsmodelle.

Das Angebot ist eng im Baukompetenzzentrum der DHBW Mosbach verankert und fördert praxisnahe, technologiegestützte Ausbildung für Fach- und Führungskräfte, die den nachhaltigen Strukturwandel in Bau- und Rohstoffwirtschaft verantwortungsvoll mitgestalten.

Qualitätsmanagement und Business Excellence

Prof. Dr. Alexander Neumann ist seit vielen Jahren als Mitarbeiter im DIN – NQSZ-1, also im Normenausschuss für Qualitätsmanagement, als Auditor für ISO 9001, AZAV und DIN 77200 für mehrere Zertifizierer, als Berater und QM-Beauftragter sowie als EFQM-Assessor für Business Excellence-Bewertungen, auch als Gutachter im Rahmen von Preisen wie dem Ludwig-Erhard-Preis in verschiedenen Bereichen wie dem Metallbereich, dem Handelsbereich und dem Baubereich und Ingenieurbüros sowie Sicherheitsdienstleistungen tätig. U.a. hat er auch die Einführung und den Aufbau des QM-Systems am Standort Mosbach verantwortet und maßgeblich durchgeführt bis hin zu dessen Zertifizierung nach ISO 9001.

Kontakt

Kontakt

Stahlbau

Das Fachgebiet Stahlbau beschäftigt sich mit der Herstellung, der Ausführung und der Bemessung von Tragwerken aus Stahl. Als ein Teilgebiet des Konstruktiven Ingenieurbaus knüpft der Stahlbau inhaltlich an die Grundlagen aus den Vorlesungen Technische Mechanik, Statik, Baustoffkunde und Baukonstruktionslehre an. In der Modulvorlesung beschäftigen sich die die Studierenden mit den spezifischen Werkstoffeigenschaften des Baustoffs Stahl und lernen diesen werkstoffgerecht in Konstruktionen des Hochbaus einzusetzen. Es werden die Grundlagen der Bemessung anhand von ausgewählten Nachweisen zur Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit vermittelt. Zudem werden Methoden zur Erzielung eines angemessenen Korrosions- und Brandschutzes erläutert.

Inhalte der Modulvorlesung Stahlbau:

- Materialeigenschaften Baustahl

- Ausführung von Stahlkonstruktionen

- Korrosionsschutz

- Brandschutz

- Grundlagen der Tragwerksplanung

- Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit:

- Bauteilnachweise: Zug, Druck, Biegung, Schub, Torsion

- Stabilitätsnachweise: Biegeknicken und Biegedrillknicken

- Verbindungen: geschraubte und geschweißte Verbindungen

- Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

- Verformungen

Kontakt

Stahlbetonbau

Das Fachgebiet Stahlbetonbau beschäftigt sich mit der Herstellung, der Ausführung und der Bemessung von Tragwerken aus Beton. Als ein Teilgebiet des Konstruktiven Ingenieurbaus knüpft der Stahlbetonbau inhaltlich an die Grundlagen aus den Vorlesungen Technische Mechanik, Statik, Baustoffkunde und Baukonstruktionslehre an.

In der Modulvorlesung beschäftigen sich die die Studierenden mit den spezifischen Werkstoffeigenschaften des Verbundwerkstoffs Stahlbeton und lernen diesen werkstoffgerecht in Konstruktionen des Hochbaus einzusetzen. Es werden die Grundlagen der Bemessung anhand von ausgewählten Nachweisen zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit vermittelt. Zudem werden Methoden zur Erzielung einer angemessenen Dauerhaftigkeit erläutert.

Inhalte der Modulvorlesung Stahlbetonbau:

- Materialeigenschaften von Beton und Betonstahl

- Ausführung von Stahlbetonkonstruktionen

- Dauerhaftigkeit von Stahlbetonkonstruktionen

- Grundlagen der Tragwerksplanung

- Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit:

- Zug, Druck, Biegung, Querkraft und Torsion

- Balken, Platten, Plattenbalken, Stützen

- Verbund, Verankerung, Bewehrungsstöße

- Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

- Begrenzung der Rissbreiten

- Verformungen

Kontakt

Wasserbau - Wasserwirtschaft

Der Wasserbau und die Wasserwirtschaft befassen sich mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Ressource Wasser und der Planung sowie dem Betrieb wasserbaulicher Infrastrukturen. Ziel ist es, sowohl den Schutz vor Wassergefahren wie Hochwasser oder Erosion zu gewährleisten als auch eine verlässliche Wasserversorgung für Mensch und Umwelt sicherzustellen. An der DHBW Mosbach verbinden wir fundierte ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit praxisnaher Anwendung: von der Analyse hydrologischer Prozesse bis hin zur Entwicklung technischer Lösungen für aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel, Starkregen und Urbanisierung.

Das Fachgebiet vereint hydrologische, hydraulische und wasserwirtschaftliche Themen mit direktem Praxisbezug. Studierende beschäftigen sich mit der Modellierung von Abflussprozessen, dem Entwurf wasserbaulicher Bauwerke wie Talsperren, Wehre oder Hochwasserschutzanlagen sowie mit Konzepten der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration nachhaltiger und resilienter Strategien im Umgang mit Extremereignissen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehören:

- Hydrologie und Hydraulik

- Bemessung und Bau wasserbaulicher Anlagen

- Hochwasserschutz und Starkregenmanagement

- Gewässerentwicklung und Sedimenttransport

- Digitalisierung in der Wasserwirtschaft (z. B. HEC-HMS, SWMM, MATLAB).

Projekte

Im Rahmen von Forschungs- und Praxisprojekten befassen wir uns mit aktuellen Herausforderungen in der Wasserwirtschaft. Beispiele sind die hydrologische Sicherheitsbewertung von Talsperren, die Untersuchung der Auswirkungen von Starkregen auf Infrastrukturen oder die Entwicklung numerischer Modelle zur Flutwellenausbreitung nach Dammbrüchen. Auch Projekte im Bereich der Gewässerrenaturierung oder zur Verbesserung der ländlichen Entwässerungssysteme finden regelmäßig statt. Die enge Kooperation mit Praxispartnern ermöglicht eine anwendungsorientierte Lehre und Forschung.

Typische Projekte im Wasserbau und der Wasserwirtschaft sind:

- Starkregen- und Hochwasserrisikomanagement: Schutz vor pluvialen und fluvialen Überschwemmungen

- Flussbau: Ökologische Entwicklung von Fließgewässern.

- Wasserkraft: Nutzbarmachung von Wasserkraftpotenzial unter technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten.

- Modellierung: Statistische und numerische Modellierung hydrologischer und hydraulischer Prozesse

Jedes Projekt im Wasserbau und in der Wasserwirtschaft erfordert eine sorgfältige Analyse der hydrologischen und technischen Randbedingungen sowie eine präzise Umsetzung, um Funktionalität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Dabei sind sowohl Umweltaspekte als auch Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Planung, Ausführung und Betrieb ist entscheidend, um wasserwirtschaftliche Infrastrukturen dauerhaft leistungsfähig und resilient zu gestalten.

Lehre

Die Lehrveranstaltungen im Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft bieten eine solide Basis für Tätigkeiten in Ingenieurbüros, Behörden oder Versorgungsunternehmen. Neben Vorlesungen zu Grundlagen, wie der Hydromechanik und der Hydrologie, stehen auch vertiefende Veranstaltungen zu wasserwirtschaftlichen Systemen, Bemessungsverfahren und der Anwendung numerischer Modelle auf dem Lehrplan. Aktuelle Beispiele für Lehrveranstaltungen:

- Hydromechanik I und II

- Wasserbau I und II

- Wasserwirtschaft I und II

- Verkehrsrecht und Wasserrecht